日本の教員と韓国の小学校の交流事例 (杉山葵先生及びソウル土城小学校編①)

한국어 페이지는여기서 열람할 수 있습니다.

日韓文化交流基金主催の日韓の教員同士の交流事業(日韓学術文化交流事業訪日/訪韓団)の波及事業を紹介いたします。

当基金が実施した、日韓の教員を対象とした訪日及び訪韓事業に参加された両国の先生同士の交流がきっかけとなり、日本側の先生が韓国の小学校で模擬授業を行うなどの交流が実現しました。

本交流について、東京都稲城市立平尾小学校の杉山葵先生と、受入れ校となったソウル土城小学校の朴種渙(パク・ジョンファン)先生にインタビューしました。

【日本側:杉山葵先生】

●今回の訪韓時に模擬授業等を行うことに至った経緯をお聞かせください

1年前に参加した日韓学術文化交流事業で知り合ったジョンファン先生と去年からオンライン交流を行ってきました。今年も同じ6年生担任ということで、1学期に2回オンライン授業をしていました。韓国旅行をしたいと考えていたところ、ジョンファン先生の学校に是非来てほしいと声をかけていただき、訪韓の際に現地校へ行くことになりました。「せっかくなら授業もしませんか?」とのことで、5~6時間目を担任の先生の時間として空けてくださり、授業をさせていただくことになりました。同僚の先生にも声を掛け、2名でお邪魔することになりました。

●準備するうえで気を付けたこと、大変だったことは何ですか

1年前の日韓学術文化交流事業訪韓団で見た日本人の先生が行う授業を参考にし、スライドを中心に授業を構成しました。事前には、どのような内容が良いか打ち合わせを行い、より伝わりやすい構成を検討しました。「来てくれるだけで嬉しい」という言葉も受けましたが、日本の何を伝えるかを精査することには苦労しました。自分自身が思った以上に日本のことを知らないと気づかされ、改めて学び直す必要性も感じました。けん玉や折り紙なども考えましたが、自分自身が得意ではないため、せっかくなら私自身の得意なことや好きなことをテーマに選ぼうと考えました。

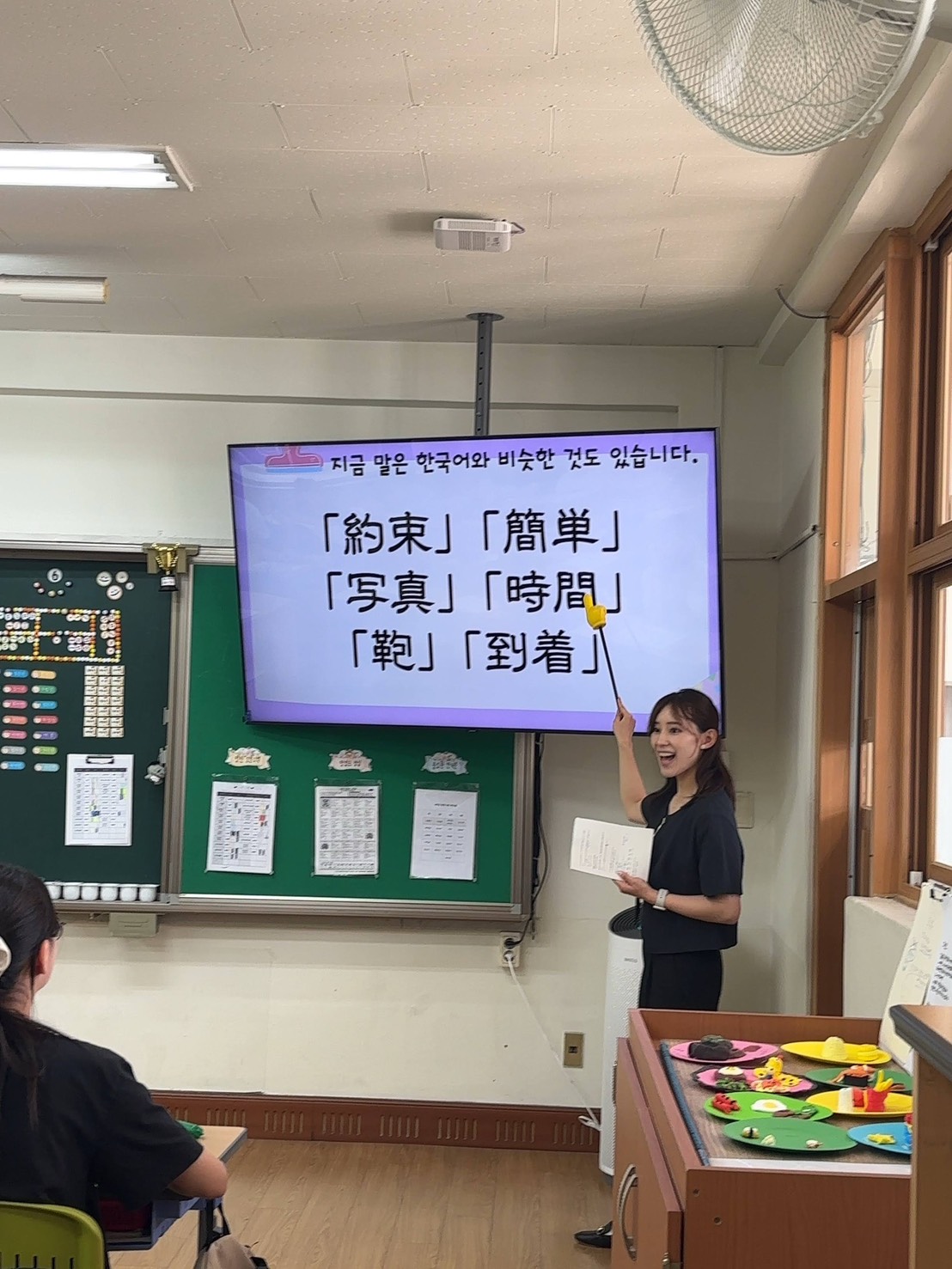

そこで、自分が行ったことのある東京の名所や、旅行先の名所の写真をもとに、私の感想を交えながら話をすることにしました。また、韓国語を勉強する中で気付いた日本語との共通点をクイズ形式で出題しようと考えました。2時間の授業は、1時間目に「日本について知ろう!」、2時間目に「日本語を使ってゲームをしよう!」という構成にしました。1時間目は主に座学になるため、ワークシートを用意して聞いたことを書けるようにしました。質問をして児童に前に出てもらう機会も作り、一緒に話を進めていくように工夫しました。2時間目は体を動かすゲームを用意しました。日本に来たいと思ってもらえることや、児童が知っていることを深めて伝えることを目標に、授業を準備しました。

●土城小学校を訪問して感じたことをお聞かせください

まず、「オンラインで見ていた場所に来た!」という喜びが大変大きく、胸が高鳴りました。警備員さんも優しく接してくださったり、子供たちが積極的に挨拶をしに来てくれたりしたため、授業前から心が温まりました。さらに、子供たちが日本語で話そうとしてくれた姿勢にも感銘を受けました。

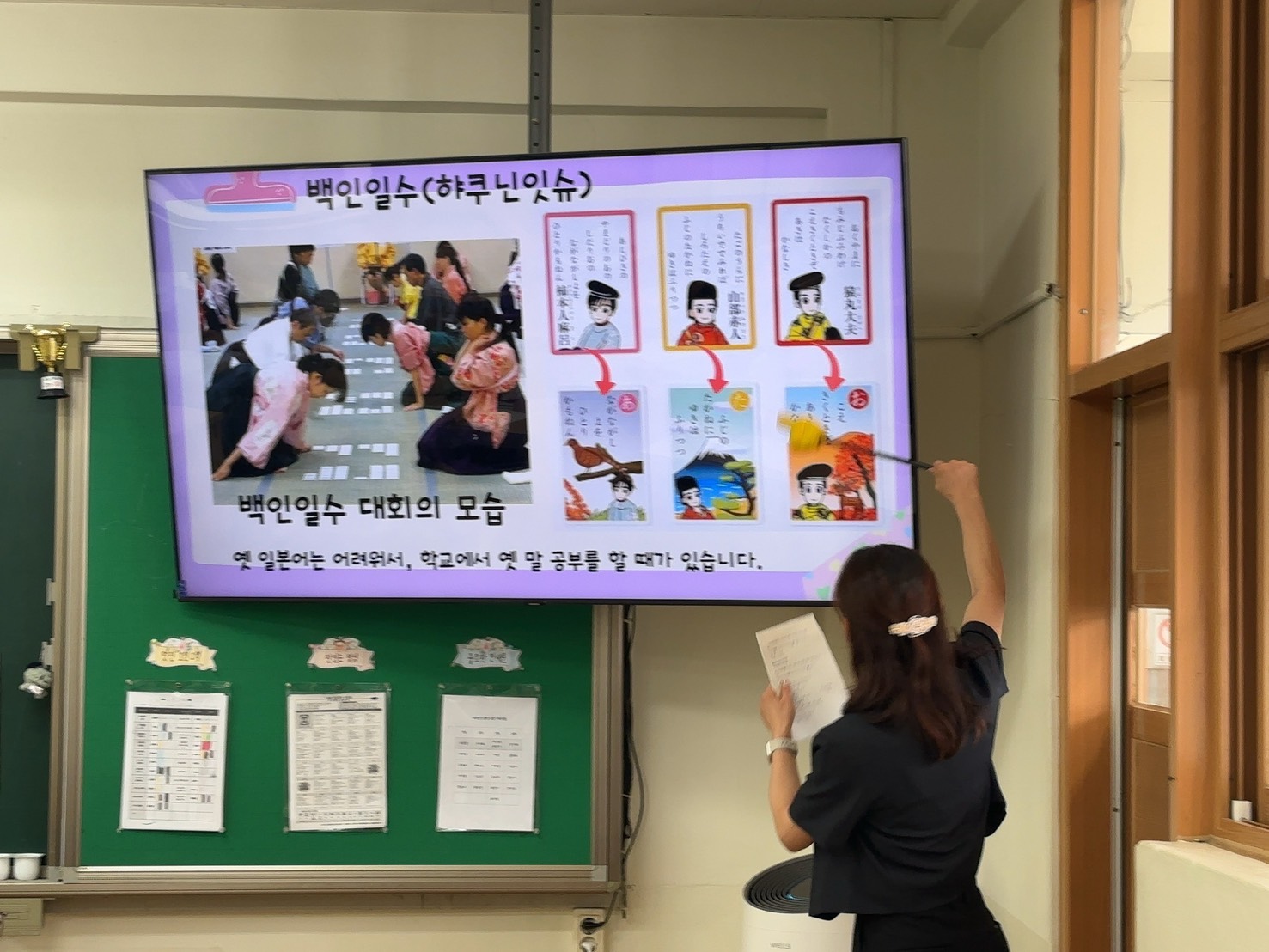

授業は2時間という十分な時間をいただけたことで、充実した活動を展開することができました。前半の5時間目では、紫式部の百人一首を復唱してもらいました。とても上手で驚きました。日本文化の紹介として、浴衣と着物の違いのクイズを出したところ、見た目ではわからないようで、盛り上がっていました。また、「似ている言葉クイズ」も興味を示していました。日本では「あたりまえ」に感じていたことでも、国をまたぐと「難しいんだ!」「珍しいんだ!」という発見があり、面白く感じました。

後半の6時間目では、アイスブレイクで「早口言葉」をしたのちに、日本の学級遊び「落ちた落ちた何が落ちた」ゲームと「福笑い」をしました。「落ちた落ちた何が落ちた」ゲームでは、レベルアップとして「雨」「飴」を出題すると、「どうして?!不思議!」という表情で楽しそうにゲームに取り組んでいました。アレンジとして日本語でお題の言葉を言いながらジェスチャーをしてもらいました。「福笑い」はグループごとに活動しました。少しでも日本の文化に触れてほしいと思ったので、手ぬぐいを持っていき、目隠しとして使ってもらいました。途中で他のクラスの先生方も来てくださり、一緒に楽しんでくれました。とても嬉しく思いました。

せっかく現地で授業ができるため、韓国語を取り入れたいと考え、褒め言葉や簡単な指示語も事前に学びました。スライドには韓国語のみを記載し、できる限り自分で韓国語を使って説明しましたが、細かいニュアンスや表現が難しい部分については伝わりにくかったです。そこはジョンファン先生に補足していただきました。日本の授業前の挨拶の仕方や、子供たちの「え〜?」「お〜!」のような反応が異なるなど、細かな場面で文化の違いに驚くこともありました。こうした経験は、異文化理解を深める貴重な機会となりました。

●今後の計画がありましたら教えてください

現在、互いに可能な時間にオンライン交流を通して授業を進めています。具体的には、インターネット上の掲示板Padletを活用し、Google翻訳機能を用いながら文字を通して会話を行っています。まずは互いに自己紹介をする活動を通して使い方を学んでいます。写真付きで自己紹介をしているので、より親近感が増し、生き生きと活動をしています。今後のオンライン授業では、互いの文化について調べ、自分の考えを発表する活動を計画しています。対象が6年生であることから、活動の内容をより深め、学びにつながるように工夫していきたいと考えています。

また、韓国の冬休みの時期に合わせて、ジョンファン先生を日本に招き、授業を一緒に行ったり、子供たちと交流したりする機会を設けたいと考えています。こうした直接的な交流を通じて、子供たちの異文化理解や学習意欲がさらに高まることを期待しています。